HIV/AIDS: Eine Wurminfektion verdoppelt das Ansteckungsrisiko- Bonner Forscher an DZIF-Studie beteiligt

Seit Beginn der HIV-Epidemie wird darüber spekuliert, warum HIV und die durch die Viren ausgelöste Immunschwächekrankheit AIDS in Afrika so viel stärker verbreitet sind als in anderen Ländern der Welt. Einen Grund dafür konnten nun Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) erstmals nachweisen: Sie fanden im Rahmen einer Kohorten-Studie in Tansania heraus, dass eine Infektion mit dem Wurm Wuchereria bancrofti das Risiko für eine Ansteckung mit HI-Viren um das Zwei- bis Dreifache erhöht. Die Studie ist aktuell veröffentlicht in Lancet. „Besonders betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene: Ihr Risiko, sich mit HIV zu infizieren, stieg circa um das 3-fache, wenn sie mit Wuchereria bancrofti infiziert waren“, erklärt Dr. Inge Kroidl aus der Abteilung Infektionserkrankungen und Tropenmedizin am Klinikum der Universität München (LMU). Wissenschaftler des Tropeninstituts der LMU haben die Studie gemeinsam mit Wissenschaftlern an der Universität Bonn sowie mit der Afrikanischen Partnerinstitution des DZIF in Tansania durchgeführt.

Wurminfektion mit schweren Folgen

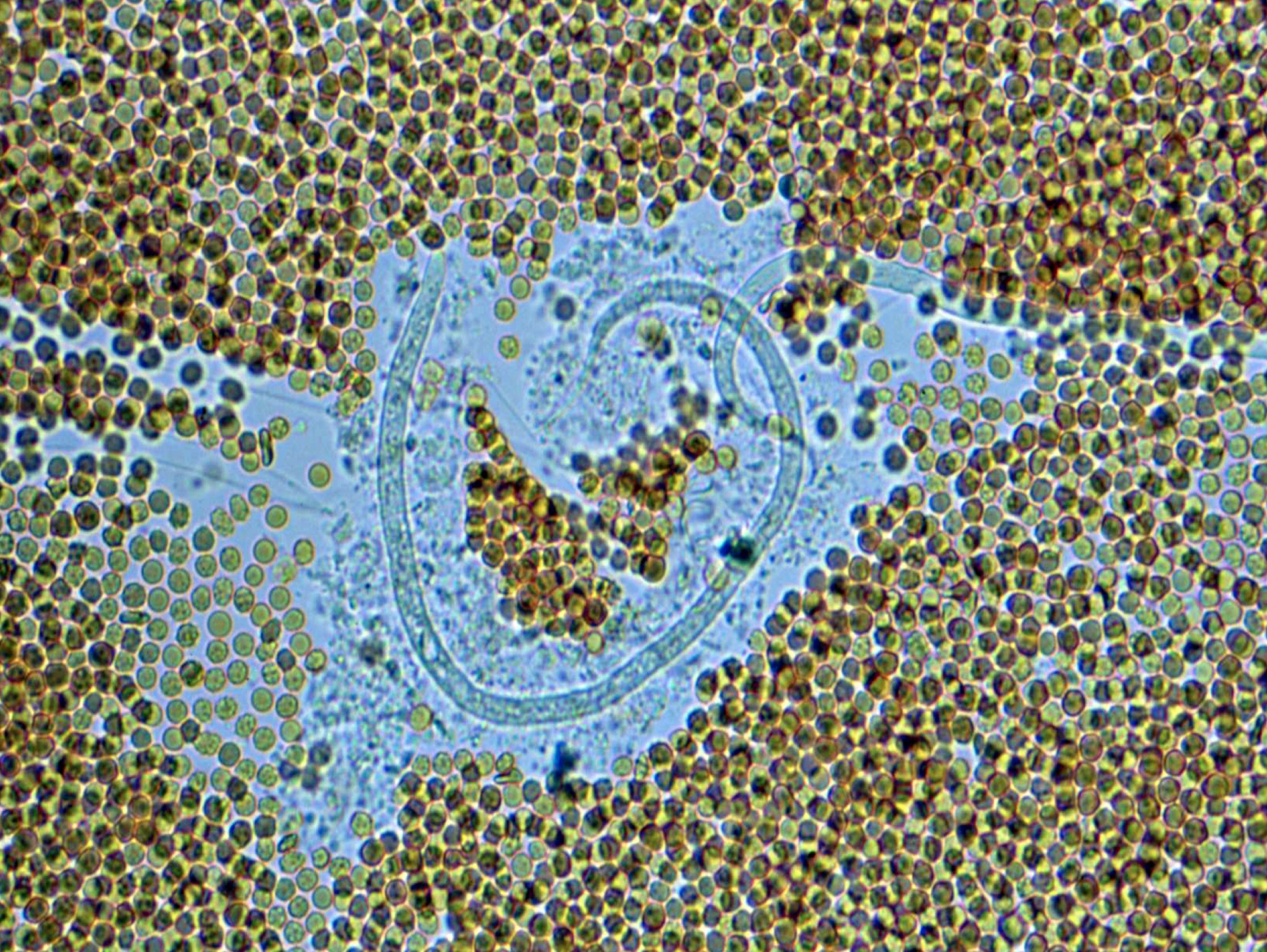

Eine Infektion mit dem Fadenwurm Wuchereria bancrofti führt zur lymphatischen Filariose, einer Erkrankung der Lymphgefäße, die im schlimmsten Fall zur Elephantiasis führt. Das Bild von elefantös verformten Gliedmaßen ist in Afrika keine Seltenheit. Die in afrikanischen Ländern gegen diese Würmer eingesetzte Medikamentenkombination wirkt nur gegen die von den Würmern produzierten Mikrofilarien, die ins Blut wandern und von dort über Mücken weiterverbreitet werden. Der erwachsene Wurm hingegen bleibt oft jahrelang im Lymphsystem des menschlichen Körpers lebendig und konnte somit bei den meisten Teilnehmern dieser jetzt in Lancet veröffentlichten Studie nachgewiesen werden.

Studie weist den Zusammenhang zwischen Wurminfektion und HIV-Risiko nach

In der zu Grunde liegenden Studie sollten HIV-Risikofaktoren in der Normalbevölkerung im Südwesten Tansanias identifiziert werden. Eine Untergruppe von 1055 Personen wurde nachträglich auf eine Infektion mit den Fadenwürmern (Filarien) untersucht. Insgesamt wurden 32 neu aufgetretene HIV-Infektionen beschrieben. Der Vergleich von Filarien-Infizierten mit nicht-Infizierten zeigt ein 3,2-fach erhöhtes Risiko für die HIV-Ansteckung bei den 14 bis 25-Jährigen, ein 2,4-fach erhöhtes Risiko für die 25 bis 45-Jährigen, und ein 1,2-fach erhöhtes Risiko für die über 45-Jährigen.

„Auch aus immunologischer Sicht sind die Ergebnisse dieser Studie interessant. Sie können uns helfen, Faktoren, die zu einer erleichterten Infektion beitragen, besser zu verstehen und so sowohl präventive als auch therapeutische Ansätze zu finden“, sagt Prof. Hans-Georg Kräusslich, Leiter der Virologie Universität Heidelberg und Koordinator des Schwerpunkts „HIV“ am DZIF.

Langfristige Forschungsförderung für Afrika

Publikation: Kroidl I, Saathof E, Maganga L, et al. Effect of Wuchereria bancrofti infection on HIV incidence in southwest Tanzania: a prospective cohort study. Lancet 2016; published online August 2, 2016. Kontakt in Bonn: Prof. Dr. Achim Hoerauf Institut für Med. Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie Universitätsklinikum Bonn DZIF-Schwerpunkt „Neuartige Antiinfektiva“ Telefon: 0228/287-15675 E-Mail: achim.hoerauf@ukb.uni-bonn.de