Wie Defekte im Zellskelett Erkenntnisse für die Immunologie liefern können

Bonn, 22. September – Für Immunzellen ist das Aktin-Zytoskelett mehr als nur ein strukturelles Gerüst. Immunzellen können zu Infektionsherden wandern oder präzise, kurzlebige Kontakte mit anderen Zellen eingehen, indem sie ihr Aktin-Zytoskelett ständig umformen. Genetische Fehler in der molekularen Maschinerie, welche die Aktindynamik steuert, führen zu einer Beeinträchtigung der Immunität und oft zu Autoimmunität und chronischen Entzündungen. Prof. Kaan Boztug, seit Februar 2025 zum Direktor der Klinik für Pädiatrische Immunologie und Rheumatologie am Universitätsklinikum Bonn (UKB) bestellt, hat sich auf die Charakterisierung angeborener Fehler im Immunsystem spezialisiert. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu immunbezogenen Aktinopathien, der in Zusammenarbeit mit Loïc Dupré vom Institut für Infektions- und Entzündungskrankheiten in Toulouse und Irinka Castanon, leitende Forscherin im Labor von Prof. Boztug, erstellt wurde, ist kürzlich in Nature Reviews Immunology veröffentlicht worden.

Das Aktin-Zytoskelett besteht aus Filamenten, die sich lokal zu Netzwerken höherer Ordnung organisieren und eukaryotischen Zellen ihre Form und Bewegungsfähigkeit verleihen. Aktin-Filamente verbinden sich mit fast allen internen Organellen, steuern den intrazellulären Transport und tragen zur Aufrechterhaltung des richtigen zellulären Gleichgewichts bei. Damit sich Aktin-Netzwerke ausdehnen, zusammenziehen oder neu organisieren können, wenn die Zelle auf ihre Umgebung reagiert, bauen spezialisierte Aktin-regulierende Proteine diese Filamente kontinuierlich auf und ab. Defekte in einzelnen Aktin-regulierenden Proteinen führen zu immunbedingten Aktinopathien, einer bedeutenden Ursache für angeborene Immundefekte (IEIs). Bis heute wurden Mutationen in Genen, die für fast 30 Aktin-regulierende Proteine kodieren, als mit dem Auftreten von IEIs assoziiert identifiziert. „Durch die Kombination unserer jeweiligen Fachkenntnisse in Humangenetik und Immunzellbiologie haben Kaan Boztug und ich in den letzten Jahren daran gearbeitet, die Funktion einiger dieser krankheitsbezogenen Aktinregulatoren aufzuklären“, sagt Loïc Dupré, Forschungsdirektor am Inserm am Institut für Infektions- und Entzündungskrankheiten in Toulouse, Frankreich. „Dadurch haben wir unser Verständnis der Funktionsweise von Immunzellen verbessert.“

Angeborene Immundefekte

Angeborene immunbezogene Aktinopathien unterstreichen die Bedeutung der Dynamik des Zytoskeletts für die Funktion von Immunzellen. „Betroffene Personen zeigen eine deutlich erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, weisen aber oft auch eine Vielzahl von autoimmunen und autoinflammatorischen Symptomen auf“, erklärt Prof. Kaan Boztug, Leiter der Klinik für Pädiatrische Immunologie und Rheumatologie am UKB und Mitglied von ImmunoSensation2 der Universität Bonn. „Die zugrundeliegenden zellulären Fehlfunktionen können vielfältig sein.“ Aktinopathien können die normale Regulation von T- und B-Zellen stören, was zu einer beeinträchtigten Immuntoleranz und damit zu Autoimmunreaktionen führt. In myeloischen Zellen, die Teil des angeborenen Immunsystems sind und als erste Verteidigungslinie gegen Infektionen dienen, können Aktinopathien übermäßige Entzündungsreaktionen auslösen, die zu chronischen Entzündungen führen.

Auswirkungen der Immundiversität

Nicht nur die Mechanismen, die immunbezogenen Aktinopathien zugrunde liegen, sind vielfältig. Auch die daraus resultierenden Symptome können trotz ähnlicher Aktin-bezogener Mutationen erheblich variieren. „Zusätzliche genetische und umweltbedingte Faktoren können erklären, warum Personen mit ähnlichen Aktin-bezogenen Mutationen sehr unterschiedliche Symptome aufweisen können“, erklärt Prof. Boztug. In zukünftigen Forschungsprojekten könnten Mausmodelle dabei helfen, Defekte, die direkt durch Aktinmutationen verursacht werden, von solchen zu unterscheiden, die durch andere Faktoren beeinflusst werden. „Um die Immundysregulation bei diesen Erkrankungen vollständig zu verstehen, müssen wir unseren Blickwinkel von einzelnen Zellen oder Genen weg verlagern und einen systemischen Ansatz verfolgen, der berücksichtigt, wie verschiedene Zelltypen innerhalb des Immunsystems interagieren“, fügt Prof. Boztug hinzu. Zukünftige Studien müssen größere Patientengruppen einbeziehen, um die Mechanismen hinter der Immundysregulation besser zu verstehen und Biomarker zu identifizieren, mit denen sich das Risiko vorhersagen lässt. Gleichzeitig wird die Entwicklung gezielterer Therapien unerlässlich sein, um das wachsende zelluläre und molekulare Verständnis dieser Erkrankungen in eine verbesserte klinische Versorgung der betroffenen Patienten umzusetzen.

Beitrag

Diese Übersicht entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Prof. Kaan Boztug, Mitglied von ImmunoSensation2 der Universität Bonn am UKB, dem St. Anna Kinderkrebsforschungsinstitut in Wien, der Medizinischen Universität Wien, dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) und dem Institut für Infektions- und Entzündungskrankheiten in Toulouse.

Veröffentlichung: Loïc Dupré, Irinka Castanon und Kaan Boztug: Immune-related actinopathies at the cross-road of immunodeficiency, autoimmunity and autoinflammation; Nature Reviews Immunology; DOI: https://doi.org/10.1038/s41577-025-01214-w

Kontakt

Prof. Dr. Kaan Boztug

Klinik für Pädiatrische Immunologie und Rheumatologie

E-Mail: kaan.boztug@ukbonn.de

Bildmaterial:

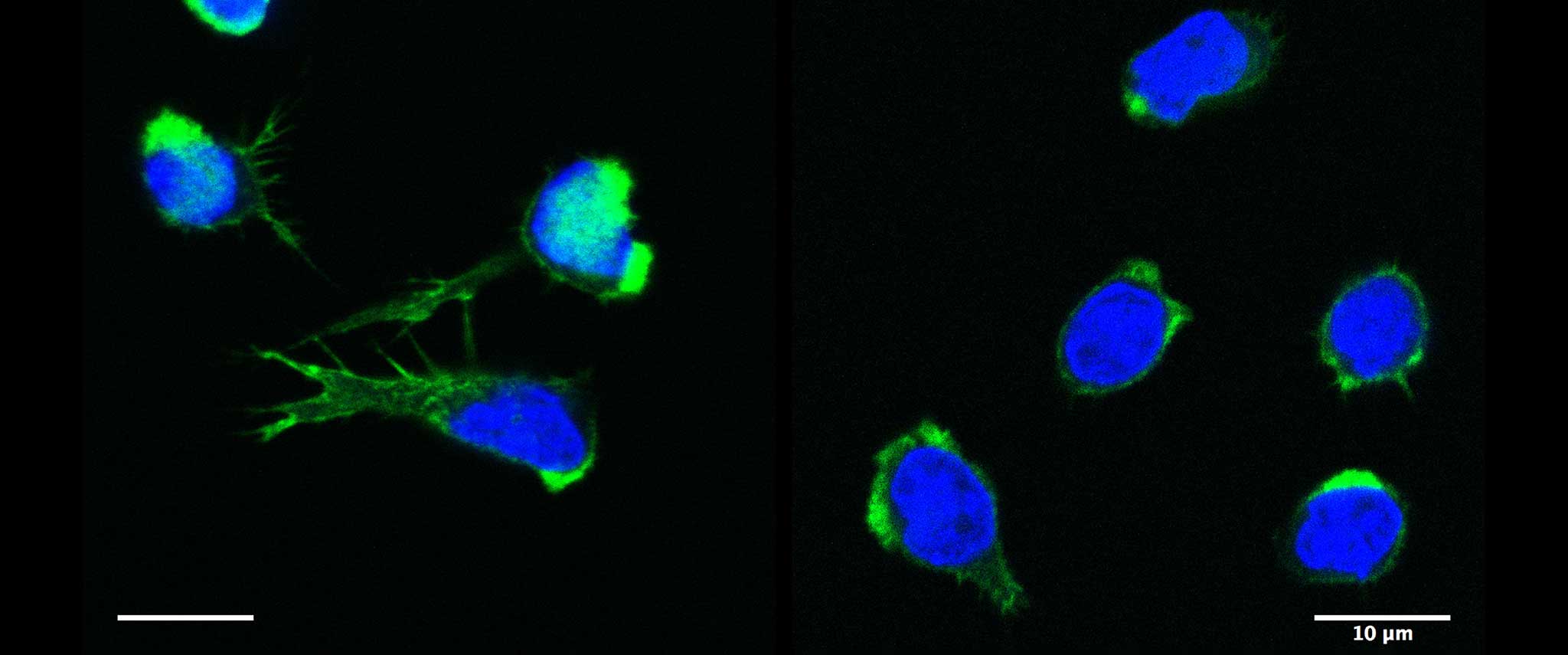

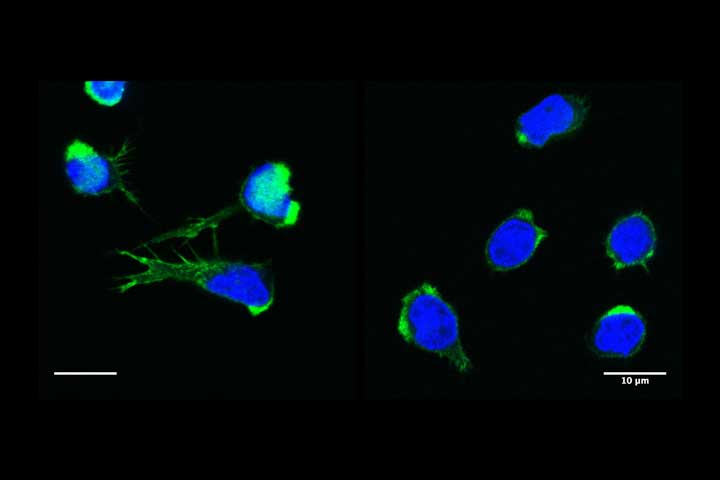

Bildunterschrift: T-Zellen (blau: Zellkerne; grün: filamentöse Aktinstrukturen) eines gesunden Spenders (links) und eines Patienten mit DOCK11-Mangel (Dedicator of Cytokinesis 11) (rechts), die eine deutliche Verringerung der Filopodienbildung aufweisen.

Bildnachweis: Kaan Boztug lab

Zum Universitätsklinikum Bonn: Als eines der leistungsstärksten Universitätsklinika Deutschlands verbindet das UKB Höchstleistungen in Medizin und Forschung mit exzellenter Lehre. Jährlich werden am UKB über eine halbe Million Patienten ambulant und stationär versorgt. Hier studieren rund 3.500 Menschen Medizin und Zahnmedizin, zudem werden jährlich über 600 Personen in Gesundheitsberufen ausgebildet. Mit rund 9.900 Beschäftigten ist das UKB der drittgrößte Arbeitgeber in der Region Bonn/Rhein-Sieg. In der Focus-Klinikliste belegt das UKB Platz 1 unter den Universitätsklinika in NRW und weist unter den Universitätsklinika bundesweit den zweithöchsten Case-Mix-Index (Fallschweregrad) auf. 2024 konnte das UKB knapp 100 Mio. € an Drittmitteln für Forschung, Entwicklung und Lehre einwerben. Das F.A.Z.-Institut zeichnete das UKB im vierten Jahr in Folge als „Deutschlands Ausbildungs-Champion“ und „Deutschlands begehrtesten Arbeitgeber“ aus. Aktuelle Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht unter: geschaeftsbericht.ukbonn.de.